Musikleben (Muzlifemagazine) Nr. 4-2020, Zhenya Lianskaya-Lininger (deutsch)

ZWISCHEN ERHABENHEIT UND MECHANIK (deutsch - nur Text)

Im Rahmen des Beethoven-Jubiläumsjahres fand in Wien die Premiere einer Oper statt, in der der Jubilar selbst zum Helden einer Geschichte wurde.

Ludwig van Beethoven lebte über 35 Jahre in Wien, daher gibt es in der Stadt keine Kulturinstitution, die nicht auf die eine oder andere Weise an den Jubiläumsfeierlichkeiten teilnehmen würde. Sogar das Bestattungsmuseum hat sich die Mühe gemacht, eine Ausstellung unter dem Titel „Beethoven und seine Zeitgenossen“ zu gestalten. Und auch das Theater kommt nicht zu kurz. Da Beethovens Opernvermächtnis auf ein einziges Werk beschränkt ist, präsentieren gleich drei große Wiener Theater im Laufe des Jahres verschiedene Inszenierungen des „Fidelio“.

Das Theater an der Wien nimmt in der Biografie des Komponisten einen besonderen Platz ein: 1805 wurde hier „Fidelio“ uraufgeführt, ebenso wie zahlreiche andere symphonische und kammermusikalische Werke. Beethoven mietete ein Jahr lang eine Dienstwohnung im Theatergebäude. Dieser wichtige historische Kontext bildete die Grundlage für ein eindrucksvolles Beethoven-Programm: eine dem Komponisten gewidmete Ausstellung, eine Reihe von Kammerkonzerten, eine Inszenierung von Fidelio in der zweiten Auflage, eine musikalische Exkursion durch das Theater „Auf der Suche nach Beethoven“ und zwei moderne Opern, die speziell im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten in Auftrag gegeben wurden.

Im März fand in der Kammeroper die Premiere der Oper „Genia“ des österreichischen Komponisten und Geigers Tscho (Johannes) Theissing statt. Ihr Protagonist war der Held des Tages - Ludwig van Beethoven. Autorin des Opernlibrettos ist Kristine Tornquist, die in der modernen Musiktheaterszene in Österreich eine besondere Rolle spielt: vor über zwanzig Jahren gründete sie gemeinsam mit dem Komponisten Jury Everhartz das sirene Operntheater, für das bisher über siebzig Opern von österreichischen Komponisten geschrieben und von ihm uraufgeführt wurden.

Theissing ist mit „Genia“ ein Neueinsteiger im Operngenre. In Musikerkreisen ist er vor allem als hervorragender Arrangeur bekannt, der in der Kammermusik, im Opernhaus, auf der Jazzbühne und im Kabarett arbeitet. Natürlich erwiesen sich die gründliche Kenntnis des musikalischen Materials und die Fähigkeit, damit umzugehen, für dieses Werk als entscheidend: Es ist schwer, sich eine Oper über einen Komponisten vorzustellen, in der seine Musik keine bedeutende Rolle spielen würde.

Die Handlung von „Genia“ basiert auf einer virtuosen Balance zwischen historischer Wahrheit und phantasmagorischer Fiktion. Die Autoren der Oper wollten zunächst dem schweren Pathos, das Beethovens Bild begleitet, entfliehen und eine Geschichte voller Ironie, Groteske und vor allem zärtlicher Liebe zum Komponisten erzählen. Die Handlung basiert auf einer historisch wahren Geschichte: Beethovens Begegnung mit den Brüdern Mälzel, den Erfindern des Metronoms und anderer Musikinstrumente (beispielsweise des Panharmonikons – 1813 schrieb Beethoven das Stück „Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Viktoria“ für dieses Instrument). Die Brüder Mälzel widmeten Beethoven ihre wichtigste Erfindung, und später entwarf Johann Nepomuk Mälzel das berühmte Hörrohr für den Komponisten.

All diese historischen Momente, die auf die eine oder andere Weise in der Oper präsent sind, haben die Autoren mit postmodernen Grotesken und melodramatischen Elementen gewürzt. Die Handlung basiert auf dem ewigen Konflikt zwischen Kunst und Technik. Und der Hauptkatalysator dieses Konflikts ist natürlich die Liebe. Die Liebe eines Komponisten und der jungen Assistentin der Mälzel-Brüder mit dem vielsagenden Namen Elise. Elise versucht, das Wesen der Kreativität zu verstehen und entwickelt eine Maschine, die genau wie ihr brillanter Liebhaber Musik komponieren kann. Diese Maschine trägt den mysteriösen Namen „Genia“. Elise begreift das Hauptgeheimnis des menschlichen Genies – eine Entdeckung, die auf der kleinsten Abweichung von der mechanischen Regel beruht, einem brillanten Fehler. Die Erfindung ist ein Erfolg: Beethoven kann sich nicht von Genia losreißen, die für ihn die Musik der Zukunft komponiert. Die verletzte Elise tut, was jede Frau an ihrer Stelle tun würde: Sie zerstört ihre Erfindung in einem Anfall von Eifersucht. Und Beethoven, erschöpft von technischen Experimenten, verliert schließlich sein Gehör und bleibt allein mit seiner wichtigsten unsterblichen Geliebten – der Musik.

Die Oper war in erster Linie als Hommage an das große Genie konzipiert. Der Text des Librettos ist voll von Zitaten aus Beethovens Briefen und den Tagebüchern seines Sekretärs und Biographen Anton Schindler (der Handlung der Oper zufolge ein seltener Langweiler und Rückschritt, was durch die musikalische Sprache seiner Partie bestätigt wird) und ist in der Tat ein brillantes Beispiel einer modernen Opera buffa – witzig, dynamisch, sehr kompetent konstruiert. Was die musikalische Seite betrifft, so sagt der Komponist in einem Interview, dass Beethovens Musik a priori die verbindende Grundlage dieses Werks bildet. Dies betrifft sowohl Zitate und Anspielungen als auch die Besonderheiten der Stimmführung und die musikalische Entwicklung. Die Orchesterkomposition ist vollkommen traditionell, es gibt keine Elektronik, keine modernen oder exotischen Instrumente, die es zu Beethovens Zeiten nicht gab.

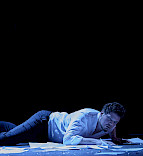

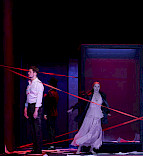

Der erste Akt der Oper besteht größtenteils aus Beethovens Musik, meisterhaft überarbeitet und aufgepeppt durch Tscho Theissings eigene Stimme (das groteske Duett der Brüder Mälzel offenbart sofort seine leidenschaftliche Liebe zum Jazz). Historische Konventionen erlauben es dem Komponisten, den Hörer mit altmodischen Opernensembles zu verwöhnen: einem polyphonen Trio, einem festlichen Quartett, einem herzlichen Liebesduett und einem urkomischen Sextett (in der besten Tradition Rossinis, der auch in der Oper erwähnt wird – die Brüder drohen, ihm ihr Metronom zu geben, wenn Ludwig nicht aufhört, wählerisch zu sein). Im zweiten Akt tritt der Autor weitgehend aus dem Schatten seines großen Vorgängers. Der Komponist schreibt eine virtuose Arie für Koloratursopran (ein hervorragendes Werk der Solistin des Jugendensembles des Theaters Ilona Revolskaya) für die geheimnisvolle Maschine Genia, einen ausdrucksstarken Monolog für den von ihr verzauberten Beethoven (den charismatischen Solisten des Jugendensembles des Theaters, Bariton Christian Johannesson), und im Finale der Oper erklingt ein strenges, erhabenes Madrigal, das die Helden der Oper hoch über der Bühne im Chor stehend aufführen. Die Fülle berühmter Zitate aus Beethovens Musik war zunächst durch ihre bewusste Wiedererkennung peinlich. Doch die begeisterte Reaktion des Publikums zeigte, dass der Autor vollkommen Recht hatte: Jeder, der mindestens eine Musikschule absolviert hat, kann dieses wunderbare musikalische Angebot von Herzen genießen, sich an der witzigen Inszenierung erfreuen (die Regisseurin der Aufführung ist Katerina Sokolova) und die intellektuellen Witze des Librettos würdigen.

Die Autoren der Oper geben zu, dass die wichtigste Moral dieser ganzen Geschichte für sie die Sicht auf die Kunst als wichtigstes Mittel lebendiger, zwischenmenschlicher Kommunikation war. Durch eine seltsame Ironie des Schicksals fiel die Premiere der Oper mit dem Beginn der Quarantäne in Österreich zusammen – Theater und Konzertsäle schlossen, und das kulturelle Leben verlagerte sich vollständig in den virtuellen Raum. Umso stärker war für uns alle das Verständnis für die lebenswichtige Notwendigkeit des emotionalen Austauschs in der Kunst – sowohl auf der Bühne als auch im Zuschauerraum.