Die Presse, 25.11.2023, Walter Weidringer (pdf)

Zarte Melancholie im Wunderland / Alice träumt im Wunderland von Dur und Moll

Kurt Schwertsik hat „Alice im Wunderland“ als sanfte Traumrevue vertont. Bis es endlich „Down the Rabbit Hole“ geht, dauert es ein Weilchen. Die Uraufführung von Kurt Schwertsiks „Alice“ beginnt nämlich mit einer vorangestellten stummen Szene.

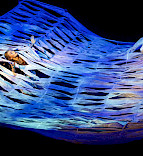

Ein Mädchen kauert am Boden – und wird von einer Schar herumwuselnder Neugieriger entdeckt: dem choreografierten Ensemble des Serapionstheaters, inszeniert von dessen Leiter Max Kaufmann. Misstrauisch begutachten sie das Mädchen, prüfen es offenbar nach irgendwelchen Listen – und kritzeln dann wohlwollende Notizen. Handelt es sich um eine multiple Version von Lewis Carroll, recte: Charles Lutwidge Dodgson, dem Mathematiker und Autor? Sehen wir, wie er an der realen Alice Maß nimmt, der 10-jährigen Tochter eines Freundes, für die „Alice in Wonderland“ ursprünglich entstanden ist? Papier ist geduldig, heißt es: Aus Papier und Karton scheint hier alles zu entstehen, zu Heften verbunden, dreidimensional aufgefaltet und zu Kostümen gebastelt, in Pappmaschee aufgeplustert – ein poetischer Gedanke. Papier ist auch geduldig, was die enorme Bibliothek an Sekundärliteratur anlangt, die das auf so vielen Ebenen faszinierende Buch hervorgerufen hat: von den Sprach- und Logikspielereien über Parodie und Symbolismus im Werk bis hin zu Forschungen zum Autor, auch seiner viel diskutierten möglichen Pädophilie. Auch einiges Notenpapier wurde schon in Sachen Alice verbraucht, ganz zu schweigen von Filmen, Serien sowie Echos in Popmusik, Malerei und mehr.

Nun also von Kurt Schwertsik. Wenn die Musik des 88-Jährigen endlich einsetzt, eine sich in die Höhe schlängelnde Dreiklangszerlegung, die leitmotivisch für Alice stehen könnte, gefolgt von tiefen, gleichsam im Schlafe atmenden Akkorden, ist man sogar ein bisschen erleichtert, dass die Sache nun wirklich und richtig losgeht – und zwar sehr greifbar als Traum. „Revue“ nennt Schwertsik seine Vertonung, für die Librettistin und Co-Regisseurin Kristine Tornquist das Buch stark eingedampft hat. Der Begriff soll vielleicht das (dramaturgisch leicht ermüdende) Stationendrama, das sich mit einigen Auslassungen aus der Struktur der Vorlage ergibt, auf eine höhere Ebene verfrachten.

Aber auch musikalisch gibt es Gründe für die Leugnung der Gattung Oper: Alice (Ana Grigalashvili) ist eine nur im Rhythmus festgelegte Sprechrolle und viel passiver als im Buch; ein Gesangssextett (Romana Amerling, Solmaaz Adeli, Armin Gramer, Gernot Heinrich, Andreas Jankowitsch, Steven Scheschareg) reiht sich szenisch famos ins Serapions Ensemble ein und synchronisiert dazu die reinen Schauspielrollen. Das Grinsen der Cheshire Cat bilden die Köpfe der Darsteller – eine hübsche Idee. Das „Rote Orchester“ kümmert sich derweil unter François-Pierre Descamps um die Stimmungsbilder, zarte Lautmalereien und sprechende Instrumentalparts. Eine leise Melancholie überschattet alles – und die Musik bleibt sanft, fast zu sanft manchmal. Wenn Schwertsik die Traumschleier mitkomponieren wollte, durch die wir das Geschehen wahrnehmen, dann hat er das geschafft. Seine Musik packt oder schubst einen nicht beim Hören, sondern streckt lieber lächelnd die Hand aus. Wer sie ergreifen will, tut’s. Freundlicher Jubel.

„Alice“ im Odeon: Koproduktion von sirene Operntheater und Serapionstheater. Noch 10 Vorstellungen bis Silvester.